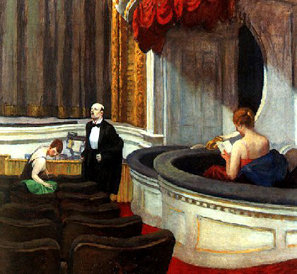

Edward Hopper (1882-1967) es tal vez el mejor representante de la pintura realista norteamericana. Conectada de alguna manera con el realismo social, la pintura de Hopper evolucionó buscando sus referencias en los clásicos españoles y en los impresionistas franceses, lejos por tanto de las aventuras del cubismo y de los otros movimientos vanguardistas que cruzan el siglo XX.

Lo mejor de la actividad de Hopper se desarrolla entre los años de la Gran Depresión y la postguerra, documentando con precisión formal y hondura psicológica la vida cotidiana del norteamericano medio en esos años decisivos para los Estados Unidos.

La atención por el detalle y por la dimensión íntima de las personas y las cosas modelaron en Hopper una pintura de fuerte personalidad, que se mueve en un ancho territorio entre el hiperrealismo y el impresionismo; una propuesta visual muy identificable, depurada y minimalista, sugerentemente vinculada con el cine de su tiempo.

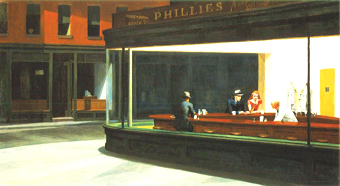

Los cuadros de Edward Hopper muestran escenarios diversos, aunque siempre ocupados por personas de aspecto solitario y ensimismado. En todas las composiciones hay un aliento melancólico y misterioso, a pesar de que de ordinario reflejan escenas aparentemente banales.

Sus personajes no son héroes ni víctimas de grandes tragedias, sino sólo seres corrientes abrumados por el peso de existencias marcadas por la soledad y el aburrimiento, gentes que desenvuelven vidas anónimas en ambientes marcadamente urbanos y muy norteamericanos.

En suma, lo que Hopper captó con sus penetrantes pinceles fue la realidad social oculta bajo los oropeles del «sueño americano» : una cotidianeidad gris y con poco margen para la esperanza.

El ámbito por excelencia de la pintura de Edward Hopper, el telón de fondo presente en la mayoría de las escenas que nos propone, es la ciudad. Pequeñas ciudades de aire provinciano, no lejos del mundo rural en el que se constituyó la identidad norteamericana no muchos años antes de que él naciera.